第七节 历史遗迹①

保安族虽然是一个人口很少的民族,但其民族发展与文化传统源远流长、内涵丰富。在其民族化的过程中,有过从中亚到中国、从青海到甘肃的史诗般的迁徙历史。在长期的历史发展中形成了自己独特的文化模式,可以说是“小民族、大文化”。丰富多彩与内涵深厚的历史遗迹正是其历史与文化的见证。

青海同仁铁城山城墙

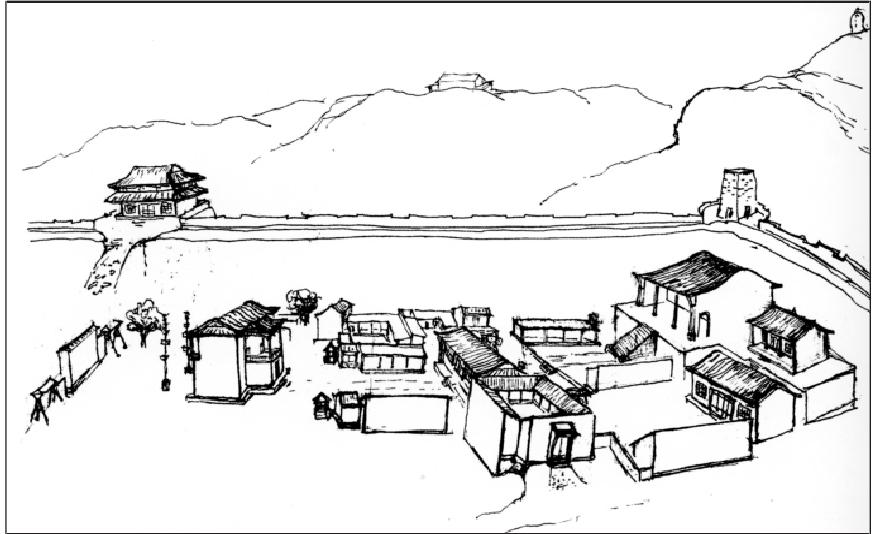

一、古城堡遗址

(一) 铁城山城堡

铁城山城堡又称唐代铁城山古城遗址。元代探马赤军、明初军队营地,保安村小河以南铁城山,又称曼勒亥山隆务河东,距黄安州府驻地15公里。元代管理保安的长官驻在“郭歇日”(大山),又称曼勒亥山。

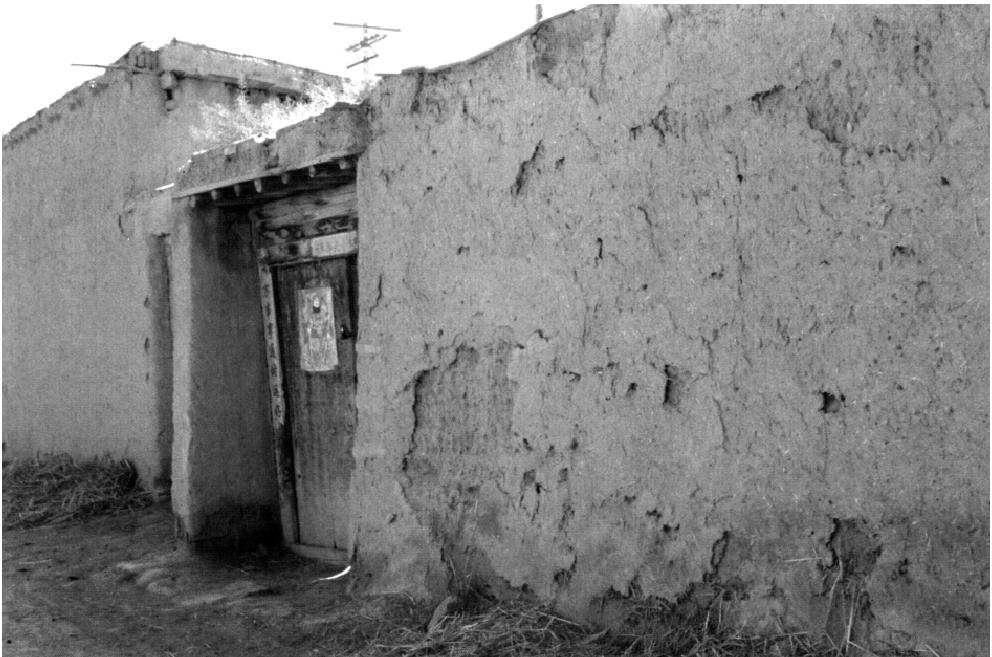

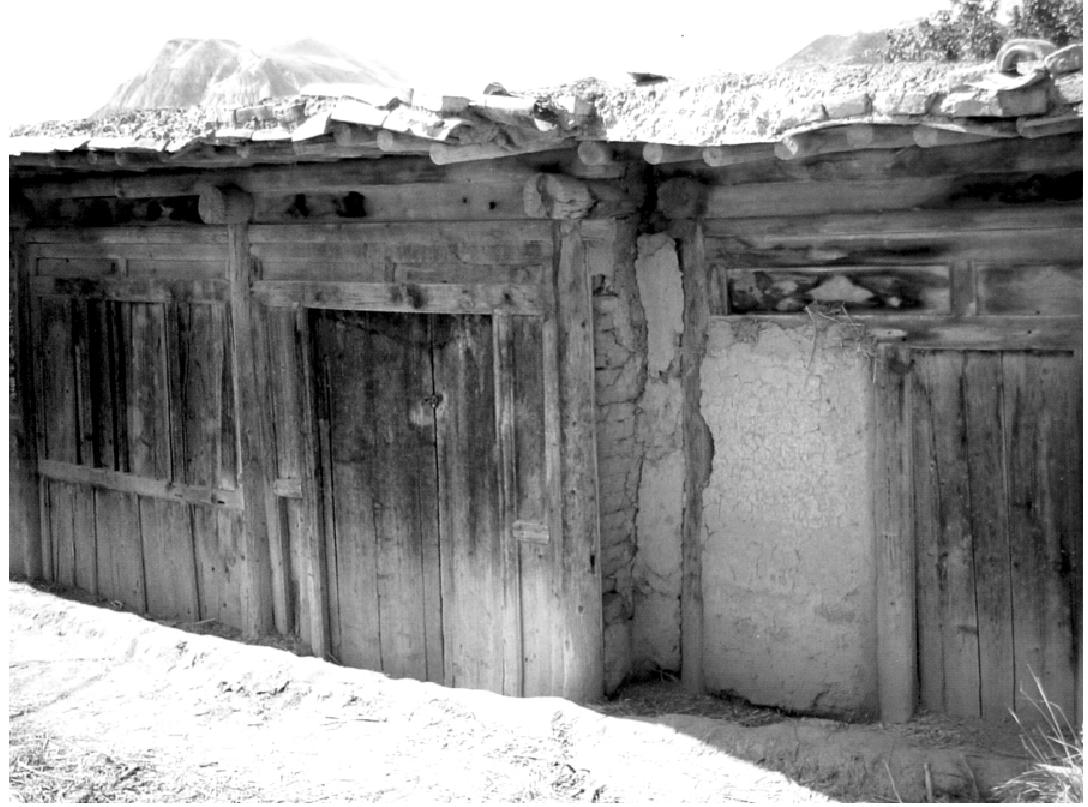

青海同仁“雕窠城”

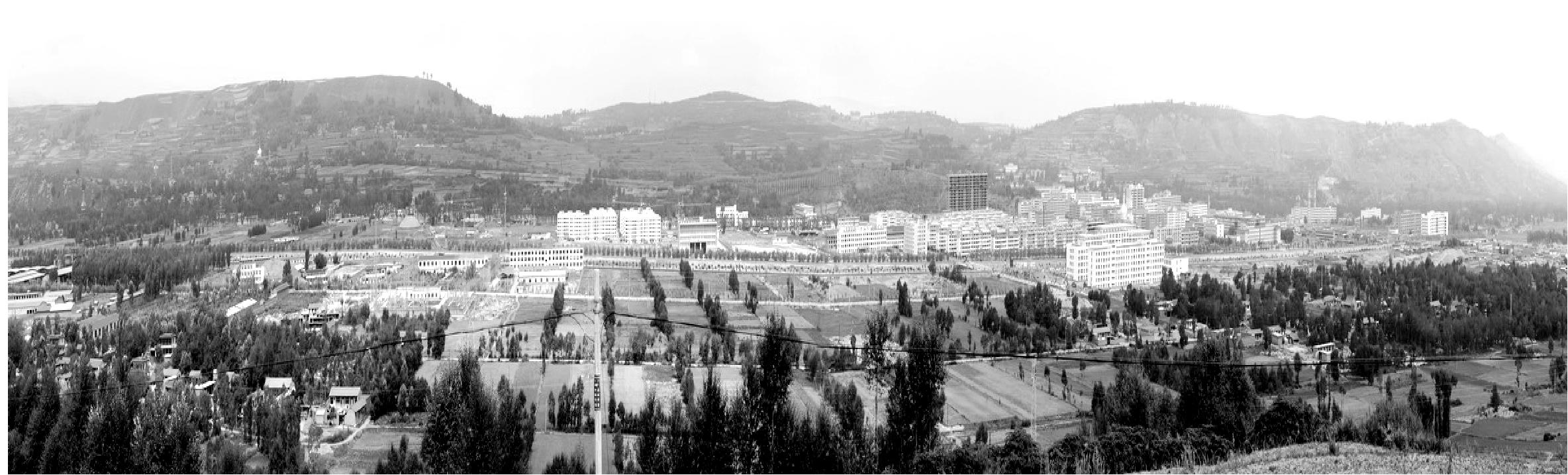

该遗址位于今同仁县保 ...... (共3657字) [阅读本文]>>

上一篇

上一篇